鎌倉八雲神社

厄除けの神社として有名な、駅から近い大町の神社です。「八雲さん」「お天王さん」として地元ではなじみが深い神社です。

鎌倉の厄除けの神社と言えば、鎌倉宮がありますが八雲神社は、鎌倉最古の厄除け神社になります。

まずは八雲神社の基本情報をご紹介します

八雲神社 拝観料 本尊 行事 地図

八雲神社は鎌倉駅東口より歩いて8分の大町にある神社です。(鎌倉には八雲神社という名称で、大町以外に山の内、常盤、西御門にも同名の神社があります)

| 住所 | 神奈川県鎌倉市大町1-11-22 |

|---|---|

| 電話 | 0467-22-3347 |

| 拝観料金 | 志納 |

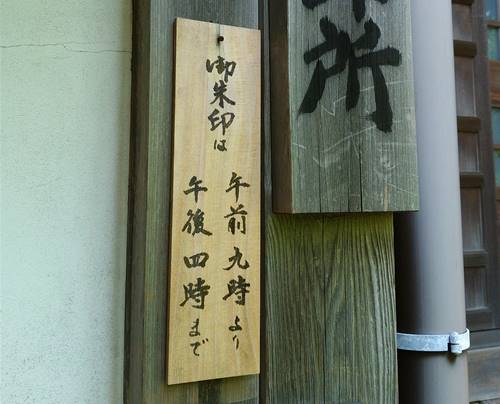

| 拝観時間 | 8時30分~16時30分 御朱印は午前9時から午後4時まで |

| 祭神 | 須佐之男命、稲田比売命 八王子命、佐竹氏の御霊 |

| 行事 | 1月6日 初神楽(はつかぐら)【湯花神楽 (ゆばなかぐら)】/1月15日に近い休日 左義長神事(さぎちょうしんじ)【どんど焼き (どんどやき)】/3月24日祈年祭(きねんさい)/7月第2土曜日 例大祭(れいたいさい)【神幸祭 (しんこうさい)】/11月24日 新嘗祭(にいなめさい) /毎月1日 月首祭(げっしゅさい)/毎月15日月次祭(つきなみさい) |

| みどころ | 神木、庚申塔、新羅三郎の手玉石 |

| 駐車場・アクセス | 駐車場なし 鎌倉駅東口より徒歩8分。周辺に有料駐車場あり |

鎌倉大町八雲神社周辺の地図

鎌倉大町八雲神社周辺の地図です。赤いマークが八雲神社の所在地です。

八雲神社の歴史

永保年間(1081~1084年ころ)この地で疫病が流行していたところに、奥州攻めに入った新羅三郎義光が途中立ち寄り、民衆の苦しみに心を痛めて京都祇園社の祭神を勧請するとたちまち疫病が収まりました。そのことがきっかけで「祇園さま」「鎌倉の厄除さん」と崇められるようになり八雲神社の始まりとなりました。

祭神とされている佐竹氏は、新羅三郎義光の子孫にあたり源氏、足利氏、豊臣秀吉に代々仕え、「天下六大名」として知られています。江戸時代になると徳川家康が、五穀豊穣万民豊楽の祈請のため慶長九年三月(一六○四)当社に対し永楽五貫文の朱印地(神領)を下賜しました。

以後、代々の徳川将軍より朱印を賜っていたそうです。八雲神社という名称になったのは、明治維新の時で、鎌倉祇園社から改称されました。宝蔵庫には江戸時代より伝わる神輿四基が現存します。

土曜日を頭に3日間に開催される、7月八雲神社例大祭である「大町まつり」は必見です。7月7日から14日の間の土曜スタートで三日間。初日土曜日に神輿が出ます。神輿の渡御は13時からです。初日の朝は氏子の代表が材木座の海で身を清め、「ホンダワラ」を取り社前に掲げます。

9時30分~社殿にて式典、13時~神幸祭、19時から神輿振が開始されますが、鎌倉で100年以上続く、伝統文化です。提灯に火を入れた四社の神輿が 大町の四辻で神輿ぶりが披露されます。奉舁する者も、拝観する人も「悪疫退散招福繁昌」が約束されるという伝承があるお祭りです。

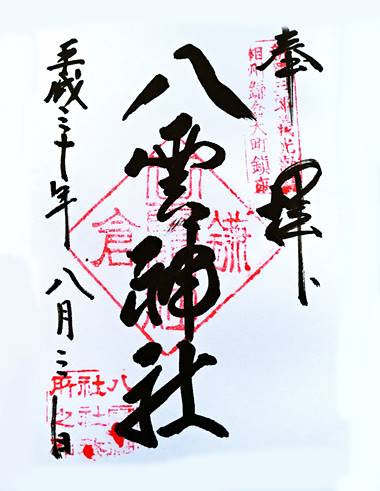

大町 八雲神社の御朱印

八雲神社は御朱印ルートはありません。御朱印がある近隣寺社を効率よく回るのにおすすめのルートは本覚寺→教恩寺→八雲神社→安養院の足取りで周るとスムーズに寺社巡りをできます。

上の写真は八雲神社の御朱印になります。八雲神社では長谷の甘縄神明宮の御朱印もいただけます。

御朱印の時間は午前9時から午後4時までなのでご注意ください。社務所は本殿右側の方向にあります。

八雲神社の厄除けの御札やお守り

八雲神社と言えば、厄除け除災。社務所では様々な御札やお守りがありました。